من الطبيعي أن يتبادر سؤال إلى ذهننا بشأن النظام: هل هو نابع عن إرادة أم لا؟

هذا السؤال ينتظر الإجابة إما بنعم أو بلا. والإجابتان لا يمكن التوفيق بينهما: فواحدة من الاثنين بالتأكيد صحيحة والأخرى خاطئة لا محالة. فيكفينا إذًا دراسة أحد الفرضيتين: عندما نبرهن على أن الفرضية الأولى صحيحة أو خاطئة بصفة مؤكدة، نكون قد أقمنا الدليل المؤكد في نفس الوقت على صحة أو خطأ الفرضية الثانية.

الفرضية الأولى تقول أن هذا النظام الذي نعرفه غير نابع من إرادة، وهو موجود بهذا الشكل المحدد بدون أي اختيار مسبق. وبعبارة أخرى، النظام إنما هو وليد الصدفة.

الفرضية الأخرى تتبنى أنه إذا وجد نظام فهذا يعني أن هناك إرادة اختارت التفاصيل اللامتناهية له وحافظت على شكله الذي نعرفه.

لنفحص الفرضية الأولى ونضعها على المحك في الواقع.

تُعرّف الصدفة بأنها الأحداث غير المتوقعة. وكثيرون يعتقدون أن الإنسان والكون والحياة هم نتيجة لتطور غير متوقع، ويؤيدون فكرتهم بعد التركيز المحوري على أحداث لا يمكن توقعها في نطاق الفكر الإنساني. كالرقم الذي يظهر عند رمي الزهر. ولكن لو فكرنا بتركيز أعلى حول المسألة لوجدنا أنّ هذه الفرضيّة سخيفة، بل ومضحكة.

إذا كان صحيحا أنّ بعض الظواهر المعقدة تتعدى توقعاتنا كبشر لعلمنا المحدود، فهذا لا يتعارض مع أن الكثير من الظواهر الأخرى يمكن توقعها. وبسبب وجود هذا العدد الذي لا يحصى من الظواهر المتوقعة وجدت كل العلوم التجريبية مثل: البيولوجيا، الكيمياء، الميكانيكا، البصريات، الترموديناميكا، إلى آخره…، فإذا أطلقت القلم من يدي، فأنا متأكد تماما أنّه سيسقط على الأرض بفعل الجاذبية. فهذا التوقع لما سيحدث ممكن لوجود نظام لا يتغير يفرض حصول الحدث، إذًا فتوقع حدث واحد يكفي بكل تأكيد لنفي وجود الصدفة المطلقة. فلو كانت الصدفة مطلقة لكان تأثيرها على كل الأحداث التي تحيط بنا. فما هو واقع، وما هو موجود في هذه اللحظة لا يوجد أي سبب منطقي لوجوده في اللحظة التالية. ولو كانت الصدفة مطلقة لما تمكن أيّ نظام من الثبات والاستمرار، وسنرى في كل جزء من الثانية عالما مختلفا تماما عن العالم الذي سبقه! وستكون الفوضى المطلقة!

فبما أنّ هذا النظام ثابت في الزمن فلا يمكن أن تكون الصدفة مصدرا له. وعلى ذلك فإن الفرضية الأولى تأكَدَ خطؤها. وبناء عليه فإن الفرضية الثانية صحيحة بدون أدنى شك ومن غير أيّ جدال. أي يوجد بكل تأكيد وبعكس الصدفة إرادة أوجدت وحافظت ليس فقط على هذا النظام، بل وعلى الأشياء التي تنصاع له: الإنسان والكون والحياة.

في هذه المرحلة من البحث الفكري وبعد الاستنتاج السابق يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: ” من أين أتت هذه الإرادة المنظّمة والمتسببة في وجود الإنسان والكون والحياة؟”.

هنا أيضا، يمكننا تصنيف جميع الأجوبة الممكنة لهذا السؤال في فرضيتين شاملتين متناقضتين تماما. الأولى أنّ هذا النظام هو إرادة العالم المادي نفسه أو أي مكون من مكوناته. والثانية أن النظام نابع عن إرادة من خارج العالم المحسوس. واحدة فقط من هاتين الفرضيتين حقيقة مطلقة.

لنتفحص الفرضية الأولى على ضوء الواقع الذي نعيش فيه. بداية، لنصف عالمنا المحسوس بصفة عامة ومن زاوية تبرز اهتمامات الإنسان.

في الواقع، يوصف العالم المحسوس تدقيقا بهذه الجملة “الإنسان يعيش في الكون”. ومنها يفصّل العالم المحسوس إلى مكوناته الأساسية ألا وهي الإنسان والكون والحياة. ولفظ الحياة هنا يقصد به إطارها البيولوجي والفردي. بينما الكون يشمل كل ما هو محسوس، غير الإنسان والحياة. بعض وجهات النظر تعطي للإنسان أو للكون أو للحياة القدرة على خلق ذاتها وتأمين استمرارها. وهذا خطأ لأنه يتعارض أساسا مع طبيعة هذه المكونات. فالإنسان والكون والحياة أشياء عاجزة بداهة، وهي عاجزة لأنّها محدودة ومحتاجة إلى غيرها. الإنسان عاجز لأنّه محدود في كل شيء ولا يستطيع الاستقلال عن محيطه. الإنسان محدود في وزنه، في سرعته عندما يجري، في قدراته العقلية، إلى آخره… الغذاء الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، والهواء الذي يجب أن يتنفسه، أمثلة تبرهن على أنّ الإنسان محتاج لمحيطه ولا يستطيع الاستقلال عنه. الحياة أيضا عاجزة لأنها محدودة في مدتها ومحتاجة إلى المادة العضوية التي توفر لها أسباب وجودها. أما الكون الذي هو مجموع أجرام محدودة هو أيضا عاجز. وهذا ملاحظ من فحص أي جرم لاستنتاج أنه بالفعل عاجز.

فالشمس مثلاً عاجزة لأن مقاساتها، رغم عظمها، محدودة: فهي لا تتعدى قيمة معينة. والقوانين التي تتحكم فيها وتجعلها غير مستقلة عن النجوم المحيطة بها، مظهر آخر لطبيعتها الضعيفة والعاجزة، حركتها مرتبطة بالكواكب وبغيرها من النجوم وبالمجرات. إذًا فكل جرم محدود في حجمه. فلو افترضنا جدلا وجود نجم (أو مادة) محسوسة مقاساتها لا محدودة، فيفترض أنّها تجتاح وتغطي كل ما هو متاح من فضاء يحيط بنا! بالطبع ليس هذا واقع الحال، فالمواد التي تحيط بنا ونحن أنفسنا نختلف تماما في طبيعتنا. الكون المكون من مجموع أجرام كلها عاجزة، أيّا كانت كثرتها، هو بالضرورة عاجز في كليّته.

إذًا، فبالنّظر إلى كل ما يحيط بنا وبالنّظر في أنفسنا برهنّا أن الإنسان والكون والحياة أشياء عاجزة، وبعبارة أخرى، كل ما يشتمل عليه عالمنا المحسوس والمعروف هو عاجز وضعيف. والعجز يعني أننا نخضع لأوضاع وأفعال وأننا لا نكتفي ذاتيًا لأنفسنا ونحتاج إلى قوة خارجة عنا ونخضع لإرادتها، فالأشياء العاجزة لا يمكن أن تكون وراء وجود الإنسان والكون والحياة، كما أنها لا تستطيع أن تضمن بقاءها واستقرارها. فإذا كان هذا ليس بواقع الحال والشيء العاجز كانت له السيادة على مصدر محدوديته وعدم استقلاليّته، فلماذا لا يستطيع تخطيه؟

إذًا، فإنّ هذه الإرادة العليا، التي هي وحدها السبب في محدودية الأشياء المحسوسة وعدم استقلاليّتها، وهي من خارج العالم المحسوس.

فالخلاصة هي أن الإنسان والكون والحياة، كلها أشياء عاجزة وارتكزت في وجودها على إرادة عليا خارجة عنها استخرجتها من العدم: أي هي التي خلقتها. وهي كذلك التي تضمن بقاءها واستقرارها.

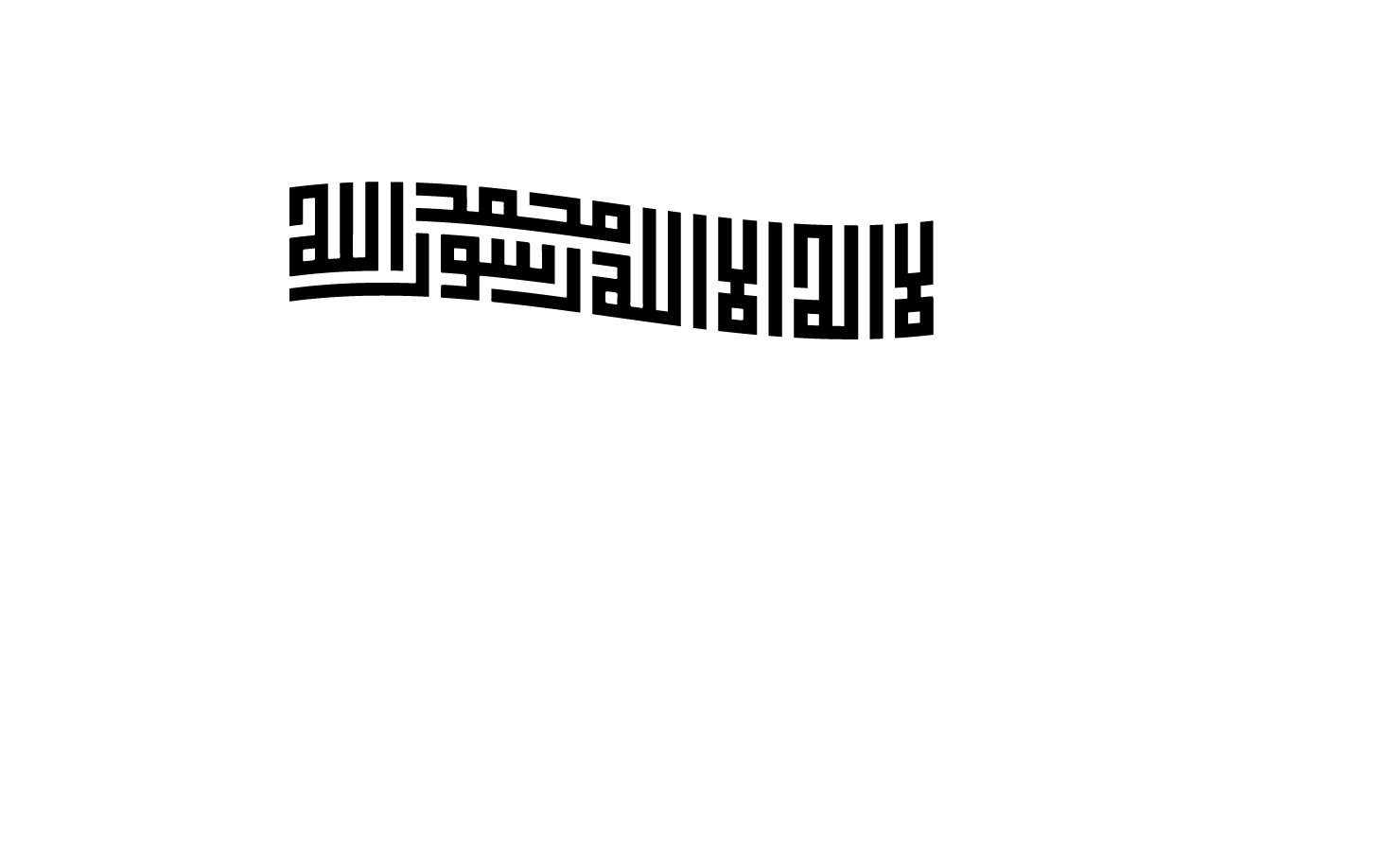

هذه الإرادة العليا تعرّف بأسماء مختلفة حسب اللغات: الله، DIEUX، GOD ،YAHVE.

هذه الأسماء المختلفة ترمز إلى حقيقة واحدة، إلى الخالق الأزلي الواجب الوجود… وهو الله تعالى.

يمكن أن نتساءل لماذا خالق واحد وليس أكثر من واحد، كل خالق مهتم بقسم من المخلوقات. إله خلق مثلا الريح، وآخر الماء، وآخر النار، إلى آخره…، الإجابة عن هذا موجودة أيضًا في العالم المحسوس نفسه.

فالمادة التي تحيط بنا خاضعة إلى منظومة من القوانين التي هي في غاية التناسق والتناغم، وهي قوانين في غاية التكامل والترابط. فالإنسان في حاجة تامة للأوكسجين كما النباتات لا تستطيع العيش بدون ثاني أوكسيد الكربون. فنجد قانونا يمكن الإنسان والحيوان من إنتاج ثاني أوكسيد الكربون اللازم للنبات، بينما وبصفة متوازية، حسب قانون آخر، تنتج النباتات بدورها الأوكسيجين الذي يستهلكه الإنسان. لو كان هناك إرادات متعددة وراء الوجود والاستقرار لهذا العالم، لوجدنا بالضرورة آثارا للتّناقضات والاختلافات في المخلوقات. إله يريد بشرا وآخر لا يريد. إله يريد إنسانا برأسين ويد واحدة، وآخر يريد إنسانا من غير أيد، إلى آخره… العيش في العالم سيكون مستحيلا! فلا بد أن يكون صاحب الإرادة واحداً..

والسؤال الآخر الملح: وخالق هذا العالم من الذي خلقه؟ يكفي التفكير في طبيعة الخالق حتى نستنتج أن هذا السؤال لم يكن لِيُسأل من البداية. الخالق اصطلاحا هو القدير (عكس المخلوق العاجز)، والذي تحتاجه كل المخلوقات، ولا يحتاج هو لأحد. إذًا افتراض أن يكون القدير قد خُلِق، فهذا يعني انه احتاج لغيره وهذا لا يستقيم وهو غير معقول. وحتى لو وضعنا هذه الفرضية. فالنتائج التي سنصل إليها ستبرهن على خطئها. لو أنّ الذي نعتقد أنه الخالق كان مخلوقا لغيره، فليس هو الخالق إذًا، بل هو مخلوق وهذا الذي خلقه هو الخالق الحقيقي. وبما أنّ الخالق مستحيل أن يخلق نفسه – لكي يخلق نفسه لا بد أن يكون أولا موجوداً قبل أن يخلق نفسه، فهذا يعني أنه موجود وغير موجود في نفس الوقت، وهذا مستحيل، ومن هنا فلا يوجد إلّا رأي واحد صالح ينطبق على علاقة الخالق بالزمن: وهو أنّ الخالق أزليّ، ليس له بداية ولا نهاية، وهو موجود قبل وجود هذا العالم وسيظل موجودا بعد زواله.

وهناك صفة أساسية لله يمكن استنتاجها من العالم المحسوس: وهي العلم المطلق، فالله تعالى يعلم كل شيء، ولا يخرج عن علمه أي شيء. فالدقة اللّامتناهية التي خلقت بها كل أجزاء هذا الكون المترامي الأطراف تثبّت الوقار والإجلال في قلوبنا للخالق العظيم العليم. هذا العلم، للذي خلق أشياء شديدة التعقيد، تجمع بين الفعالية والجمال، لا يمكن مقارنته مطلقا مع علم البشر المحدود.